近日,我中心农产品产地减损技术及装备研究团队系统综述了果蔬采后加工技术对含硫化合物含量及结构的影响,同时评估了含硫风味化合物在干燥及储存过程中转化、合成及降解作用,为果蔬干燥及储存过程中含硫化合物的调控提供独特见解。该项研究成果以“Effects of post-harvest processing techniques on the content of sulfur-containing compounds in fruit and vegetable produce and product flavor: a review”为题在国际知名学术期刊Critical Reviews in Food Science and Nutrition(《食品科学与营养评论》,中科院二区Top期刊,IF=8.8)上发表。

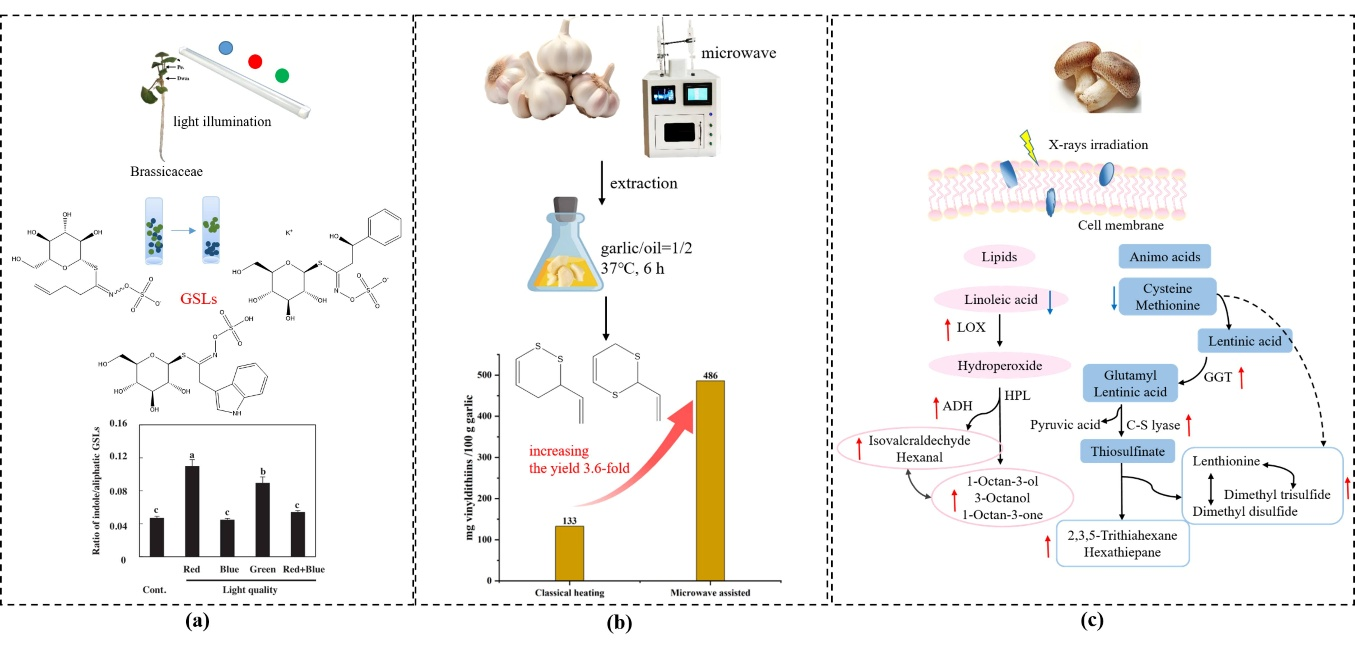

在果蔬的感官品质、营养价值及加工储存过程中,风味成分发挥着关键作用。良好的风味特征不仅决定食物的可口性,还能提升其感官品质和市场竞争力。其中,含硫化合物赋予果蔬独特的风味,其结构和浓度对风味特征有显著影响。为延长果蔬的货架期,通常在收获后进行干燥处理,不同干燥及其预处理可通过改变含硫化合物的含量和比例,影响干燥产品的风味特征。研究表明,高温和超声波等预处理可有效降低酶活性,从而抑制含硫化合物的降解。此外,真空脉动干燥等先进的干燥技术能显著提高含硫化合物的保留率。

安全储存对于保障农产品全年持续供应至关重要。储存过程中,含硫风味化合物的降解和新化合物的形成会导致果蔬出现不良风味,降低其市场价值。为保持含硫风味物质的稳定性,通常采取控温、减氧及严格控制储存时间的策略。其中,低温及气调保鲜技术对于维持含硫化合物的稳定性方面表现出色。本文系统综述了不同采后处理技术(包括干燥方法与储存条件等)对果蔬中含硫化合物含量的影响,并对果蔬中含硫风味化合物的独特风味及采后初加工和储存过程中的转化、合成和降解进行了全面的评估,旨在为果蔬采后初加工提供理论指导。

该研究成果为谢永康和其带领的团队在河南省农业科学院农产品加工研究中心完成,得到了河南省农业科学院新兴学科发展专项(2024XK12)和国家自然科学基金青年基金项目(32401731)的资助。